04/03/2025

Nominare la differenza

- Molto tempo dopo, vecchio e cieco, camminando per le strade Edipo sentì un odore familiare. Era la Sfinge.

Disse Edipo: “Voglio farti una domanda. Perché non ho riconosciuto mia madre?”

“Avevi dato la risposta sbagliata” - disse la Sfinge - “Quando ti domandai cosa cammina con quattro gambe al mattino, con due a mezzogiorno e con tre alla sera, tu rispondesti l’uomo. Delle donne non facesti menzione.”

“Quando si dice l’uomo” - disse Edipo - “si includono anche le donne. Questo, lo sanno tutti.”

“Questo, lo pensi tu,” disse la Sfinge.

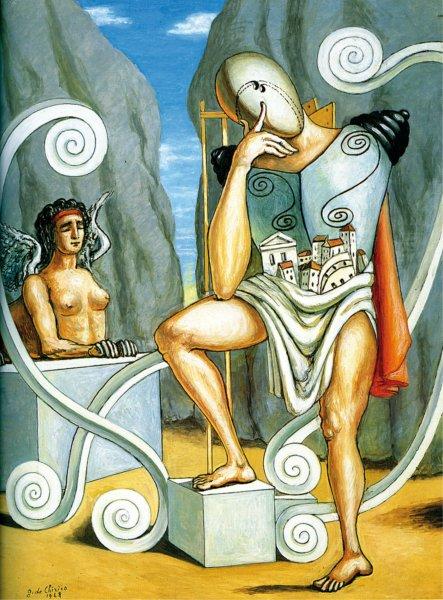

Così Muriel Rukeyser rilegge il mito facendo della Sfinge un’antesignana della parità, agli albori di un occidente in cui la religione più diffusa avrebbe costruito una famiglia trinitaria cancellando la madre.

Ma “in principio era il logos”: la parola ha costruito il mondo, la parola può cambiarlo.

È la rivoluzione meno cruenta e meno costosa ma anche la più radicale perché va a toccare la dimensione simbolica. Ad esempio la concezione patriarcale della famiglia per cui il passaggio da una generazione all’altra avviene unicamente nel nome del padre: se il principio di parità è ormai diffuso, difficile cambiare per legge duemila anni di pater familias.

Forse è il caso di ricordare che la famiglia non è mai stata un paradiso di armonia e letizia per le donne: il loro ruolo era deciso da altri ai quali dovevano ubbidire con gratitudine. La fine di quel modello è forse all’origine della violenza a cui assistiamo da parte di maschi impauriti dal cambiamento. Per fortuna non tutti i maschi sono così: ci sono anche uomini.

E se vogliamo porre fine alla mentalità che considera le donne oggetti di servizio, le donne devono avere nome e visibilità in tutti i campi lavorativi.

Senza nome non c’è visibilità: il dominio patriarcale parte dalla parola, attraverso di essa infatti si ratifica la supremazia del maschile in ogni aspetto e tempo della vita, dalle creazioni culturali alle vicende storiche, dai testi religiosi alla pratica politica. Non opporsi a certe consuetudini linguistiche significa continuare a conformarsi a un’abitudine che subordina le donne.

Le Pari Opportunità cominciano dal pari diritto ad avere nome e visibilità, e non riguardano solo metà della popolazione ma tutta la Democrazia.

E si smetta di ripetere che l’uso del “maschile con valore universale” è una tradizione: la connotazione vergognosamente sessista della lingua prende avvio da un uomo, il gesuita Dominique Bouhours, che nel 1676 stabilì come regola grammaticale che “quando due generi si incontrano, deve prevalere il più nobile”.

La sua religione non aveva dubbi sul posto che compete alle donne e il linguaggio divenne un ulteriore strumento di disuguaglianza sociale, mediante la codificata registrazione della “naturale” subalternità femminile.

Ma proprio dalla Francia si chiede da più parti il recupero della regola detta “di prossimità”. Ovvero: “gli uomini e le donne sono belle”, mentre “le donne e gli uomini sono belli”. Prima che arrivassero le regole misogine di Bouhours era così anche in altre lingue.

Accettare le regole gesuitiche come ineluttabili, e dimenticare che sono il prodotto di un preciso momento storico, significa perpetuare la dimensione simbolica del “secondo sesso”, mentre è ormai chiaro che coesione sociale e modernizzazione non si costruiscono senza entrambe le metà del cielo.

Nelle Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana, del 1987, Alma Sabatini ha sottolineato le implicazioni sociali, psicologiche e giuridiche del linguaggio per superare una visione del mondo densa di pregiudizi.

Alma Sabatini scende sul pratico: avvocato, medico… c’è chi ritiene imbarazzante declinarli al femminile; ma medico è anche un aggettivo, perché non va bene il femminile medica? O la dottora, la professora, la presidente: il suffisso ‘essa’ ha sempre una connotazione dispregiativa; avvocata poi dovrebbe già essere in uso infatti il cattolicesimo lo usa regolarmente: “orsù dunque avvocata nostra”: la madre-sempre-vergine può essere avvocata e le altre donne no?

Assessora sembra accettato, Ministra meno, eppure per tutto il Medio Evo sono esistiti monasteri doppi, che vivevano del proprio lavoro, distribuivano cibo, predicavano ed erano amministrati da una Superiora: la Ministra appunto.

Segretaria è entrato nell’uso comune ma solo in accezione servile, quando si tratta di un documento importante o anche di un verbale di assemblea ecco che qualunque donna deve diventare “il segretario”.

E fino al Vocabolario del 1612 esisteva solo la parola ricamatore, la ricamatrice non era prevista: se lo ricordi chi si appella alla tradizione.

La lingua costruita al maschile non è né neutra né innocente: chi controlla le parole crea la realtà.

Silvana T. Bartoli